Un día en la feria

«El mundo es un espejo y le devuelve a cada hombre el reflejo de su propio rostro.»

William M. Thackeray – «La feria de las vanidades» (1848)

Desde que el ser humano se asentó de modo permanente en poblados organizados y dejó de perseguir las grandes manadas de animales que eran su sustento para asegurarse el alimento criándolos en cercados y establos, desde ese mismo instante tuvo que plantearse el hecho de que nunca iba a ser capaz de producir todo aquello que iba a necesitar o, simplemente, iba a desear tener. Claro que uno no desea aquello que desconoce. Así que para ambicionar algo, ya fuera una vasija o una túnica de piel, una frasca de vino o una punta de lanza, debía de haberla visto en otro lugar antes. Y ese lugar, sin duda, era el mercado.

El mercado fue el primer punto de encuentro de la humanidad intentando solucionar por medio del comercio lo que antes se lograba a través del enfrentamiento. Cada asentamiento fijó la periodicidad de esos encuentros, intentando no coincidir con los de pueblos vecinos. La razón no era evitar la competencia sino atraer al mayor número posible de personas. Y durante miles de años los mercados fueron el escaparate de productos básicos e indispensables para la subsistencia mostrados al lado de lujos exóticos que hablaban de mundos lejanos e inaccesibles, de aromas misteriosos y seductores y de rutas peligrosas que incrementaban el precio de las maravillas puestas a la venta. A medida que pasaba el tiempo las mercancías llegaban de lugares más lejanos en forma de seda, perlas, te, especias, oro, esmeraldas, marfil, algodón, maderas exóticas, porcelana, jade, alabastro, mármoles de colores brillantes, hortalizas, plantas ornamentales, conchas de tortuga o caracol, dientes de ballena o pieles de oso ártico. Pero también llegaban de lugares más cercanos convertidas en tejidos de lana o lino, zuecos, zurrones y guarniciones de cuero, lechugas, repollos, chirivías y castañas, guadañas, hoces y martillos o cestos y botijos de barro. Todo ello podía encontrarse en las ferias, que siguieron siendo el lugar privilegiado de reunión de gentes procedentes de lugares distantes así como el mejor modo de enterarse de qué pasaba en el ancho mundo que había más allá del cercado de la huerta.

Al llegar el siglo XIX el mundo -sobre todo el mundo occidental- cambió de modo radical. Fue un cambio, producido por la Revolución Industrial que sólo podría compararse al que la Humanidad había sufrido al dejar de perseguir manadas de bisontes y asentarse en poblados, allá por el Neolítico. El sistema de producción, acelerado por la introducción de las máquinas, transformó las estructuras sociales, económicas e incluso políticas de los países hasta conformar el mundo contemporáneo. Las distancias comenzaron a ser abarcables en tiempos muy razonables: de meses de viaje la duración se redujo a semanas, incluso desde los lugares más remotos. Barcos y locomotoras de vapor traían con rapidez – y seguridad- aquellas mercancías que antes recorrían trabajosamente la Ruta de la Seda o circunvalaban medio mundo en el Galeón de Manila. Y las industrias que surgían aquí y allá podían utilizar materias primas que ni siquiera se producían en los países donde se establecían. Fue así como la Revolución Industrial en Inglaterra se construyó sobre la base de las fábricas textiles que trasformaban el algodón procedente de las lejanas colonias británicas en tejidos mucho más asequibles que aquellos fabricados a mano.

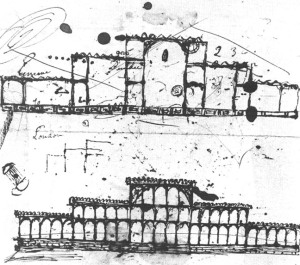

Una de las consecuencias de la Revolución Industrial fue el crecimiento de las ciudades y la necesidad de dotarlas de nuevas infraestructuras que pudieran soportar el aumento de población y el abastecimiento de materias primas. Los mercados y ferias, que en las grandes urbes eran fijos desde hacía tiempo, se acondicionaron a los nuevos tiempos en forma de grandes estructuras de hierro y vidrio. Ya a principios del siglo XIX estas construcciones comenzaron a levantarse por toda Europa rediseñando el aspecto de los tradicionales puntos de encuentro mercantiles.

Mercado de Covent Garden en Londres (Charles Fowler, 1830) Este mercado fue uno de los primeros en asentarse de modo permanente en Londres. En el siglo XVII ya hay constancia de su funcionamiento. El edificio moderno con cubierta metálica se construyó a principios del siglo XIX y varios edificios anexos a principios del XX.

Detalle de la entrada del mercado de La Boquería en Barcelona (1840) – Este mercado se dispuso en los terrenos del antiguo convento de San José en el comienzo de la expansión urbanística de la ciudad.

A pesar de que la Revolución Industrial se originó en Inglaterra, fue la Francia revolucionaria la primera que echó mano del mercado como herramienta para atraer inversiones a un país que generaba desconfianza al capitalismo emergente. En 1795, en época del Directorio (1795-1799), se celebró la primera Exposición de Productos de la Industria. Esta exposición tuvo un gran éxito en el país y bastante repercusión a nivel internacional. Pronto el resto de países europeos imitaron la iniciativa y comenzaron a celebrar este tipo de acontecimientos para mostrar al público los avances que se hacían en el terreno de la industrialización y para impulsar los intercambios mercantiles entre los diferentes fabricantes. El mercado tradicional se modernizaba. Ya no servía sólo para comprar aperos de labranza más o menos sofisticados: era el lugar a donde uno debía ir si quería conocer los últimos avances que permitirían crecer su negocio. Al fin y al cabo el capitalismo había tomado el mando y todo se resumía en producir más y mejor el mayor número de bienes de consumo. Y en mostrarlos del modo más seductor a quienes iban a comprarlos.

Quizá la historia de los mercados hubiera transcurrido de otro modo si un principe extranjero no se hubiera casado con la reina de Inglaterra. Alberto Francisco Carlos Augusto Emmanuel de Sajonia-Coburgo-Gotha (1819-1861), hombre de gran inteligencia, naturalmente inclinado a las artes y con una gran capacidad para el trabajo, se convirtió en el marido de la reina y en uno de los personajes más despreciados de su nuevo país. Principalmente por ser alemán (aunque la dinastía reinante a la que pertenecía la reina Victoria curiosamente también lo era), de tal modo que el título de príncipe consorte no le fue concedido hasta 1857, cuatro años antes de su fallecimiento. Y el pueblo británico no reconoció su aportación a la gloria nacional más que a regañadientes.

El príncipe Alberto hizo varios intentos de congraciarse con sus súbditos, todos ellos sin demasiado éxito. Hasta que decidió impulsar un acontecimiento que marcaría un hito en la historia contemporánea: la celebración de una gran exposición universal en Londres que celebrara los avances de la era industrial británica y la expansión del imperio. Esta exposición de basaría en aquellas exposiciones nacionales que se venían celebrando en los diferentes países desde 1795 pero tendría unas miras más amplias: mostrar al mundo las posibilidades de los nuevos materiales, las más modernas tecnologías, los productos comerciales más novedosos y las obras de arte más espectaculares. Todo ello procedente de Gran Bretaña y sus colonias, pero también de otros países.

La iniciativa del consorte enseguida encontró el apoyo de la reina, deseosa como estaba de que su cónyuge se ganara el afecto de los súbditos. Se estableció un comité de expertos para organizar todo lo relacionado con la celebración. Además del propio príncipe Alberto formaban ese comité Robert Stephenson, Isambard Kingdom Brunel y John Scott Russell. Los tres eran los ingenieros civiles más importantes de Gran Bretaña en ese momento: Stephenson era el mayor ingeniero de ferrocarriles en el país; Brunel era uno de los más renombrados ingenieros navales y el que diseñó el primer acorazado (además de dejar un importante legado humanitario, como el primer hospital de campaña diseñado por él a petición de Florence Nightingale para la Guerra de Crimea); y Russell, también ingeniero, era el principal colaborador de Brunel.

Isambard Kingdom Brunel (segundo por la derecha) y John Scott Russell (primero por la izquierda) preparando la botadura del Great Eastern, el mayor barco de vapor construido en hierro hasta el momento (Fotografía de Robert Howlett, 1858)

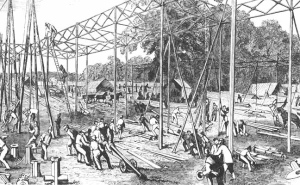

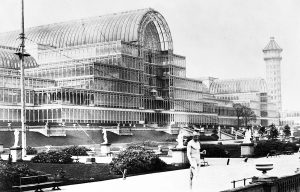

Los diseños de Brunel y de Russell de edificios que albergaran la exposición se rechazaron por no cumplir una de las condiciones del pliego de adjudicación de la obra: la construcción debía de ser lo suficientemente grande para albergar al gran número de expositores y, para no trastocar excesivamente el paisaje urbano con su tamaño, debía ser desmontable para poder trasladarla a otro espacio si ello fuera necesario. Al final quien se llevó el gato al agua fue un constructor de invernaderos llamado Joseph Paxton cuyo proyecto consistía, como no podía ser de otro modo, en un invernadero gigante que gracias a su estructura metálica podía abarcar la enorme superficie necesaria para todos los expositores.

La propuesta de Paxton fue aceptada y en 1850 se comenzó a construir el edificio de la Gran Exposición Universal, hecho que suscitó gran curiosidad y ruido mediático ya que nunca antes se había celebrado un acontecimiento a escala mundial de tal importancia económica, tecnológica y artística.

Sin duda el invernadero gigante de Joseph Paxton fue una de las grandes atracciones de la Exposición Universal de 1851. El desafío técnico fue indudable y supuso un hito en la arquitectura industrial. Pero el impacto estético del edificio, que acabó por llamarse Crystal Palace, apenas fue perceptible en su época. Quizá porque los arquitectos propiamente dichos lo consideraban una simple obra de ingeniería aumentada en escala. Quizá porque los nuevos materiales como el hierro y el vidrio se asociaban al entorno industrial y no al estético. La obra de Paxton no tuvo un efecto inmediato en la Historia del Arte pero con el tiempo pasó a ser el referente esencial de la arquitectura para este tipo de acontecimientos.

El éxito de la Exposición Universal de 1851 fue inmenso. Las ganancias económicas, también. El príncipe Alberto mejoraba su imagen a los ojos de sus reacios súbditos, pero muy poco a poco. Ni siquiera el hecho de que parte de los beneficios obtenidos por su celebración fueran destinados por el principe consorte a construir una serie de magníficos museos en el barrio londinense de South Kensington (los que hoy en día se conocen con el nombre de Museo Victoria y Alberto y el Museo de Historia Natural) ayudó a aumentar su popularidad de modo apreciable. Sólo tras su muerte en 1861 el pueblo británico comenzó a reconocer su trabajo y su legado.

El éxito de la Exposición Universal de Londres impulsó de modo meteórico la celebración de otras exposiciones de carácter internacional en casi todos los países y continentes: en Melbourne (Australia) en 1854; en Amsterdam en 1864; en Oporto en 1865; en Córdoba (Argentina) en 1871; en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 1877; en 1881 en Atlanta (Estados Unidos); en 1884 en Turín; en 1889, en París… La celebración de un acontecimiento de este tipo impulsaba el crecimiento económico de los países y revestía a las ciudades organizadoras de un gran prestigio, además de proyectar su imagen al exterior como urbes modernas y llenas de oportunidades. Los pabellones y las construcciones para tales eventos solían estar a cargo de ingenieros y arquitectos destacados y muchas de esas construcciones no fueron desmontadas tras el cierre de las exposiciones, quedando en las ciudades como iconos destacados de las mismas.

Construcción de la Torre Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889 (fotografia de agosto de 1888)

Montjuic (Barcelona) – Vista del pabellón de Alemania diseñado por Ludwig Mies van der Rohe para la Exposición Universal de Barcelona de 1929

Alvar Aalto – Pabellon de Finlandia para la Exposición Universal de Nueva York de 1939 (fotografía de Ezra Stoller)

André Waterkeyn – Atomium: estructura levantada para la Exposición Universal de Bruselas de 1958 que representa un cristal de hierro elemental aumentado 165 mil millones de veces.

Desde el año 1928 existe un comité que se encarga de la normativa para la celebración de este tipo de exposiciones. Es el B.I.E. (Bureau International del Expositions) con sede en París. En él se deciden las temáticas de las mismas, las ciudades que las van a albergar y la promoción de los eventos. Según el B.I.E. una exposición es un acontecimiento global cuyo objetivo es educar al público, promover el progreso y fomentar la cooperación. Es el punto de reunión más grande del mundo, acercando países y fomentando las relaciones entre el sector privado, la sociedad civil y el público en general alrededor de exposiciones interactivas, espectáculos en directo, conferencias y mucho más. Una bonita definición que, en el fondo, nos dice lo que ya sabíamos: que una exposición es una gran feria que dura meses. Un espejo donde mirarnos y enorgullecernos de nuestras conquistas y envidiar las ajenas.

El reflejo de nuestra vanidad devuelto en forma de un día de asombro.